Question 1

Le premier geste à effectuer face à une crise hypertensive chez un patient aux urgences est de sécuriser la mesure de la pression artérielle à l’aide d’un appareil validé, électronique oscillométrique, avec un brassard huméral spécifique et adapté à la taille du bras du patient. La mesure auscultatoire n’est recommandée qu’en cas de doute sur la fiabilité de la mesure électronique.

La mesure de la pression artérielle doit d’abord être effectuée aux deux bras pour dépister une éventuelle asymétrie. Ensuite, les mesures doivent être prises sur le bras présentant la pression artérielle la plus élevée, d’abord en position assise ou couchée après quelques minutes de repos, sans parler et sans avoir fumé, puis debout pour diagnostiquer une hypotension orthostatique, notamment chez les sujets âgés, diabétiques, ou polymédiqués.

La mesure de la pression artérielle doit être répétée et comporter au moins trois mesures consécutives à une minute d’intervalle. La moyenne des deux dernières mesures déterminera le niveau de pression artérielle.

Question 2

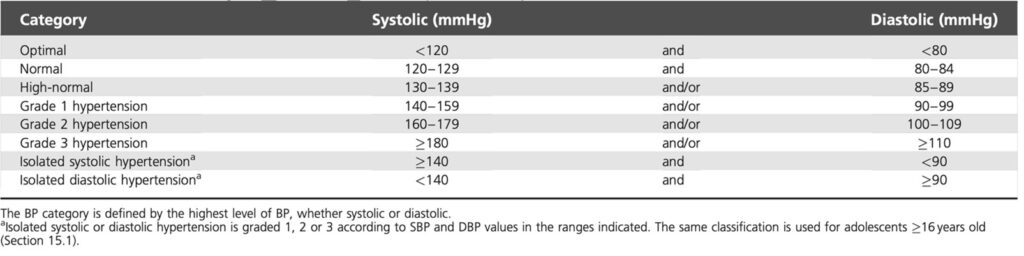

Une pression artérielle (PA) de ≥180/110 mm Hg est considérée comme une hypertension sévère, par conséquent, la prise en charge de première intention devant une crise hypertensive consiste à rechercher une souffrance viscérale, en raison du risque potentiel d’atteinte des organes cibles à partir de cette hypertension de grade 3.

La crise hypertensive se divise en deux catégories : l’urgence hypertensive relative, sans atteinte organique aiguë « hypertensive urgency », et l’urgence hypertensive absolue, avec atteinte aiguë des organes cibles « hypertensive emergency ». Cette distinction est cruciale pour le pronostic et le traitement, car l’urgence hypertensive absolue est une situation aiguë mettant en danger la vie du patient et nécessitant une intervention immédiate.

Question 3

Il est essentiel de reconnaître les symptômes évocateurs d’une atteinte des organes cibles et de rechercher les déclencheurs potentiels. En plus d’une anamnèse médicamenteuse détaillée, y compris les effets indésirables, il est important de recueillir des renseignements sur le contrôle antérieur de la pression artérielle, la durée de la maladie (notamment le moment du premier diagnostic de l’hypertension) et les antécédents familiaux.

Les présentations les plus communes de l’urgence hypertensive absolue (HTN-E) sont le déficit neurologique dû à un infarctus cérébral, l’œdème aigu du poumon et l’encéphalopathie hypertensive. Ensuite, on trouve la décompensation cardiaque subaiguë, l’hémorragie intracrânienne, la dissection aortique, l’éclampsie, l’insuffisance rénale aiguë oligurique, et l’infarctus myocardique.

L’indication d’examens complémentaires dépend des manifestations cliniques et est recommandée en cas de suspicion d’urgence hypertensive absolue.

- En cas de déficits neurologiques, une TDM ou une imagerie par résonance magnétique (IRM) doit être réalisée afin d’exclure/objectiver un AVC.

- En cas de suspicion de SCA, il convient non seulement de réaliser un électrocardiogramme (ECG), mais également de procéder à des dosages cinétiques de la troponine. Un ECG peut également permettre de mettre en évidence une hypertrophie ventriculaire gauche ou une ischémie myocardique chez les patients asymptomatiques.

- Une radiographie thoracique est uniquement pertinente en cas de symptômes cardiopulmonaires.

- Une échocardiographie permet de diagnostiquer une cardiopathie coronarienne ou hypertensive et de quantifier la fonction systolique et diastolique du ventricule gauche. Elle est également utile pour poser le diagnostic d’une dissection aortique.

- Une hémolyse microangiopathique est diagnostiquée en présence d’une thrombopénie <150 × 109/l , d’une anémie hémolytique (lactate déshydrogénase élevée >220 U/l, bilirubine indirecte élevée >17,1 µmol/l , haptoglobine basse <0,3 g/l ) et de fragmentocytes. Elle est souvent associée à une insuffisance rénale réversible. Une protéinurie et une hématurie avec érythrocytes dysmorphiques doivent être recherchées.

Question 4

Il est recommandé de réaliser des mesures en dehors du milieu médical pour le diagnostic et le suivi de l’hypertension artérielle (HTA), en privilégiant l’automesure à la mesure ambulatoire de la pression artérielle (MAPA), sauf en cas d’indications spécifiques. L’automesure tensionnelle (AMT) doit comporter trois mesures le matin, au petit déjeuner, et trois mesures le soir, avant le coucher, à une minute d’intervalle pendant au moins trois jours. Une éducation préalable est indispensable.

En cas d’urgence hypertensive relative sans atteinte aiguë des organes cibles, l’optimisation du contrôle de la pression artérielle à long terme est essentielle. Même chez les patients présentant des symptômes, le traitement implique l’utilisation d’antihypertenseurs par voie orale.

L’utilisation de bi-thérapies combinées vise à améliorer la rapidité, l’efficacité et la prévisibilité du contrôle de la tension artérielle. Un traitement initial efficace de l’hypertension nécessite généralement au moins deux médicaments pour la plupart des patients. Cependant, il est important d’adapter la dose en fonction du niveau de tension artérielle ambulatoire. Pour les patients âgés et ceux présentant une hypertension de grade 1 et un faible risque cardiovasculaire, une monothérapie peut être envisagée.

Question 5

Les combinaisons médicamenteuses à privilégier incluent un inhibiteur de l’enzyme de conversion (IEC) ou un antagoniste des récepteurs de l’angiotensine II (ARA2) associé à un inhibiteur calcique ou à un diurétique. Les bêta-bloquants sont à envisager en cas d’indication spécifique.

Figure : Stratégie générale de réduction de la pression artérielle chez les patients souffrant d’hypertension.

Figure : Les associations possibles des différents traitements antihypertenseurs.

Question 6

Chez la plupart des patients hypertendus, l’objectif tensionnel ciblé est une pression artérielle systolique < 130 mmHg et une pression artérielle diastolique < 80 mmHg lors de mesures effectuées au cabinet médical sur une période de 6 mois.

Il est recommandé de proposer des mesures hygiéno-diététiques à tous les patients hypertendus, car elles contribuent à la réduction des chiffres tensionnels et font partie intégrante de la prise en charge. Ces mesures comprennent :

- La pratique d’une activité physique régulière et adaptée aux possibilités du patient, par exemple, 30 minutes par jour, au moins 3 fois par semaine en endurance.

- La réduction du poids en cas de surcharge pondérale.

- La suppression ou la réduction de la consommation d’alcool.

- La normalisation de l’apport sodé, avec un maximum de 6-8 g de sel par jour, ce qui correspond à une natriurèse d’environ 100 à 150 mmol par jour.

- L’arrêt du tabagisme. Cette mesure n’entraîne habituellement pas directement une réduction de la pression artérielle, mais est essentielle pour réduire la morbi-mortalité.

- Une alimentation privilégiant la consommation de fruits, légumes et d’aliments peu riches en graisses saturées et riche en potassium alimentaire (fruits secs).